Afin d’accompagner ses lecteurs dans leur entrée progressive dans la pause estivale, Tripalio leur propose d’aborder en prenant un peu de recul historique le thème – qui revient épisodiquement au cœur de l’actualité sociale et qui, du fait de la recomposition des rapports de forces parlementaires, pourrait fort bien y revenir dans les prochains mois – de l’âge de la retraite.

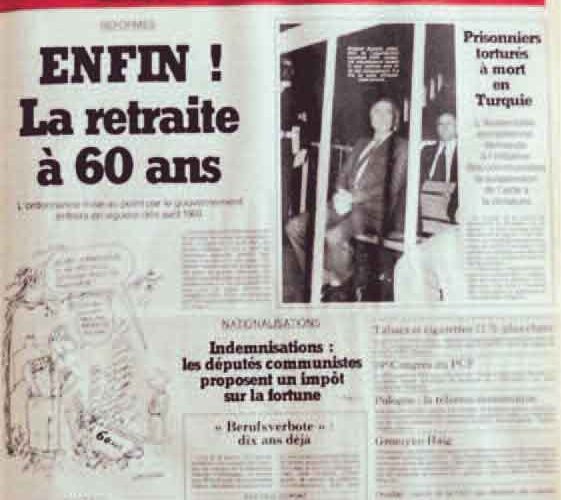

Après avoir montré hier comment, des années 1940 aux années 1960, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux se sont globalement entendus sur la fixation de l’âge de la retraite à 65 ans, il s’agit aujourd’hui de comprendre comment l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 a pu donner lieu à la remise en cause de ce consensus, avec l’abaissement à 60 ans de cet âge.

La retraite (polémique) à 60 ans de François Mitterrand

Pour les syndicats et, au-delà, pour le “peuple de gauche”, c’est la dernière réforme des retraites porteuse de progrès qui a été menée ces dernières décennies : par l’ordonnance 82-270 du 26 mars 1982 “relative à l’abaissement de l’âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles”, le gouvernement de la gauche unie de Pierre Mauroy instaure, à compter d’avril 1983, la retraite à 60 ans. L’assuré âgé de 60 ans qui prétend accéder à une pension à taux plein doit, certes, justifier du cumul de 150 trimestres de cotisations. Pour François Mitterrand, la mise en œuvre de la retraite à 60 ans constitue le respect de la 82ème des “110 propositions” qu’il avait formulées lors sa campagne électorale en vue de l’élection présidentielle de 1981 – cette proposition comportait d’ailleurs une mention à la retraite à 55 ans pour les femmes mais cette promesse n’a pas été suivie d’effets.

Si la réforme des retraites de 1982-1983 est considérée comme une évolution fort positive par les syndicats et les partisans du pouvoir de gauche, elle fait toutefois l’objet de vives critiques de la part de l’opposition. “Prisonniers de vos mythes, vous êtes enfermés dans une terrible alternative : désespérer ceux qui ont cru en vous, ou ignorer la réalité économique. Vous n’avez plus le choix qu’entre l’irrationnel et une certaine forme d’imposture. Je ne suis que médiocrement rassuré de vous voir choisir la deuxième voie” s’emporte ainsi Philippe Seguin, député RPR des Vosges, lors d’un débat à l’Assemblée Nationale en décembre 1981. Même l’ancien Premier ministre centriste Jacques Chaban-Delmas dénonce vivement la réforme dans une tribune qu’il fait paraître dans le Monde en mars 1982. Du côté du CNPF, on se montre tout aussi sévère envers l’abaissement de l’âge de la retraite. Le patronat français qualifie la mesure de “politique”, “inopportune” et “coûteuse”, la tenant pour un “contresens historique”. A l’AGIRC et à l’ARRCO, le CNPF maintient d’ailleurs l’âge officiel de liquidation des pensions à 65 ans.

Il faut bien reconnaître qu’à première vue, cette réforme apparaît s’inscrire à contre-courant des évolutions qui caractérisent alors la règlementation de la retraite. Rappelons-le d’abord : l’âge de 65 ans est considéré de manière relativement consensuelle, au cours des Trente Glorieuses comme l’âge légitime de la retraite. Avant celle de 1982-1983, la dernière réforme importante du régime général qui a eu lieu, la loi Boulin du 31 décembre 1971, a plutôt conforté cet âge de 65 ans, en améliorant de 40 % à 50 % le taux de la pension au salaire moyen en cas de départ à 65 ans – le taux en cas de départ à 60 ans étant porté de 20 % à 25 % – et en rehaussant de 120 à 150 trimestres la durée de cotisation afin de prétendre au taux plein. Cette tendance favorable à la retraite à 65 ans s’appuie d’ailleurs sur la progression notable de l’espérance de vie observée entre le début des années 1950 et le début des années 1980 : elle passe d’environ 60 ans à 70 ans pour les hommes et de 70 ans à près de 80 ans pour les femmes.

A y regarder toutefois d’un peu plus près, l’abaissement à 60 ans de l’âge de la retraite décidé par le Président de la République François Mitterrand constitue une rupture moins brutale qu’elle n’y paraît avec les conceptions et pratiques de la retraite à l’œuvre durant les décennies qui précèdent cette réforme.

Des fins de carrières de plus en plus courtes

En premier lieu, on relève que, dès 1960, le Premier ministre d’alors, Michel Debré, lance une “commission d’étude des problèmes de la vieillesse”, présidée par Pierre Laroque, afin d’étudier plusieurs problématiques liés au vieillissement démographique et à la place à accorder aux personnes âgées dans la société. Elle s’empare notamment de la question de l’opportunité de ramener ou non l’âge du départ à la retraite à taux plein de 65 à 60 ans. Si la commission répond finalement à cette question par la négative, le fait qu’elle ait été le lieu de discussions au sujet de l’âge de la retraite témoigne, du moins, de l’existence de débats à ce sujet du côté des responsables politico-administratifs des affaires sociales.

Ces débats ne manquent d’ailleurs pas de nourrir rapidement des réflexions plus directement opérationnelles, dans le domaine connexe, mais immédiatement lié à celui des retraites, des préretraites. Le 18 décembre 1963, la loi relative au Fonds National de l’Emploi (FNE) crée, entre autres dispositifs, les « AS-FNE », des allocations de préretraite pour les salariés de plus de 60 ans – puis 57 ans après 1982 – licenciés dans le cadre d’un plan social et ne pouvant être reclassés. Les AS-FNE sont surtout financées par l’Etat, à hauteur de 75 % à 90 %. Avec ces préretraites publiques, l’Etat entend favoriser l’adaptation de la population active “à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production” – autrement dit : favoriser le rajeunissement de la main d’œuvre appelé par les mutations rapides du tissu économique. Ceci permet par ailleurs de lutter contre le chômage des travailleurs âgés et de favoriser l’entrée des jeunes sur le marché du travail. En 1985, les entrées en AS-FNE concernent près de 65 000 travailleurs – pour 692 000 nouveaux retraités et préretraités.

S’inscrivant dans une démarche comparable à celle des pouvoirs publics, les partenaires sociaux en viennent eux aussi, à compter des années 1970, à structurer un régime de retraite anticipée : le régime dit de la “garantie des ressources”. Destiné, à sa création en 1972, à bénéficier aux salariés licenciés après 60 ans, il est étendu en 1977 aux salariés démissionnaires après 60 ans. Il permet à ces travailleurs de disposer, jusqu’à leur entrée en retraite, du versement, par l’assurance chômage, d’une allocation mensuelle de 75 à 80 % du salaire net moyen des trois derniers mois d’activité. Le CNPF salue le principe de la préretraite, qui est d’après lui “une solution au problème de l’emploi, puisqu’elle permet de libérer des postes de travail et donc de faciliter l’embauche des jeunes”, tout en améliorant la productivité des entreprises. En 1980, près de 100 000 salariés bénéficient de la garantie des ressources.

Dans cette configuration d’ensemble, où la retraite à 60 ans était déjà, au début des années 1980, une réalité pour de nombreux travailleurs, on ne peine guère à concevoir que les partenaires sociaux se soient entendus assez rapidement, dès février 1983, sur la création de l’association pour la structure financière (ASF), destinée à financer les pensions AGIRC et ARRCO entre 60 et 65 ans. L’enjeu de la négociation ayant abouti à cette création était en effet moins le principe même de la mise en œuvre de la retraite à 60 ans dans les régimes complémentaires du secteur privé que les modalités de la contribution financière de l’Etat à cette mise en œuvre.

1 commentaire