Alors que fait rage le débat public sur l’élaboration du budget 2026, Tripalio propose à ses lecteurs une série pré-estivale sur l’évolution, sur le long terme, des modalités et du niveau du financement des principaux régimes collectifs et obligatoires de protection sociale français.

Pour le premier épisode de cette série consacrée aux finances sociales, nous revenons sur la consolidation du financement de la protection sociale opérée au cours de la structuration, au cours de la première moitié du vingtième siècle, des principaux systèmes de protection sociale ayant précédé le nôtre.

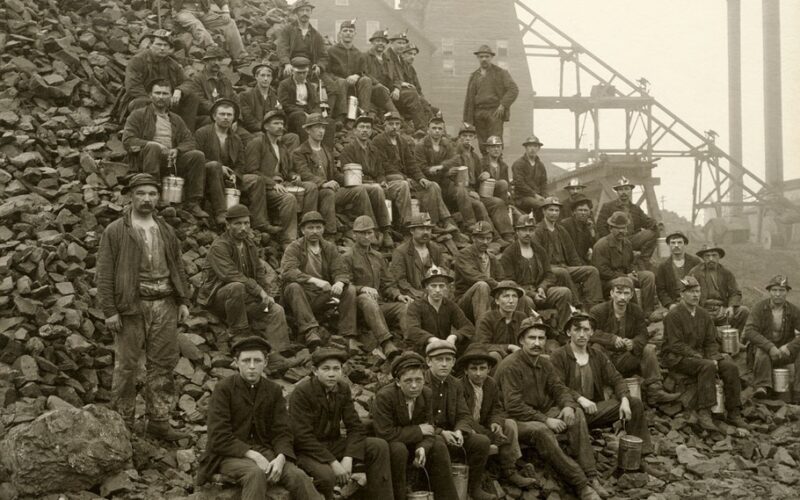

Pour les ROP de 1910, une cotisation forfaitaire peu engageante

Première loi ayant porté sur la structuration d’un régime obligatoire et interprofessionnel de retraite, financé en capitalisation, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, les fameuses ROP, d’avril 1910 ne prévoyait pas un système de cotisation tel que nous le connaissons aujourd’hui, fondé sur une fraction du salaire. L’article 2 de la loi sur les ROP disposait en effet que « les versements annuels seront de neuf francs (9 fr) pour les hommes, six francs (6 fr) pour les femmes et quatre francs cinquante centimes (4,5 fr) pour les mineurs au-dessous de dix-huit ans, soit par journée de travail : trois centimes (3 c), deux centimes (2 c) et un centime cinq millièmes (1,5c) ». Ce choix d’un financement forfaitaire, peu contraignant, avait notamment résulté d’une volonté de ménager la puissante opposition, aussi bien libérale que syndicale, à la mise en place d’une cotisation assise sur le salaire, décrite soit comme une négation de la liberté de prévoyance, soit comme un vol par l’Etat d’une partie du salaire des travailleurs.

Quoi qu’il en soit, outre le fait qu’il est peu contraignant, ce mode de financement est surtout peu compatible avec l’organisation d’une véritable protection sociale des masses laborieuses. Il ouvre en l’occurrence droit à une pension « fixée à soixante francs (60 fr) », à compter de l’âge de soixante-cinq ans – on parlait alors à ce sujet de la « retraite des morts » – et après trente annuités de cotisation. Le fait que ce montant de pension eût été qualifié de « misérable » par Jean Jaurès lors du débat parlementaire de la loi de 1910 permet de déduire que celui de la cotisation était dérisoire. Instituée, notamment d’un point de vue financier, comme un compromis social et politique instable et fragile, la loi sur les ROP est finalement torpillée par la Cour de Cassation en 1911 puis 1912, qui remet en cause le caractère obligatoire de l’affiliation des travailleurs au régime. Sur les 12 millions de salariés qu’il concernait potentiellement, seuls 2,5 millions y cotisaient alors – un effectif en baisse régulière par la suite.

Les assurances sociales de 1928-1930 et le choix d’une protection sociale adossée au salaire

Si, à la suite du déclenchement de la Première Guerre mondiale, la question de l’organisation d’une protection sociale des salariés ne compte plus parmi les priorités politiques, la question revient toutefois sur le devant de la scène dès la fin de la guerre. Et elle y revient d’une manière tout à fait renouvelée, notamment s’agissant de la question du mode de financement. D’abord parce que l’échec de la loi sur les ROP a quelque peu mis à mal le principe de la cotisation sociale forfaitaire. Ensuite parce que la réintégration de l’Alsace-Moselle implique celle de territoires bénéficiant de régimes relativement généreux, financés par des cotisations adossées au salaire – principe des régimes « bismarckiens ». Enfin parce que les pouvoirs publics et les employeurs ayant à gérer les conséquences sanitaires et sociales de la guerre, le principe de la socialisation du financement de ce type de charge fait l’objet de moins en moins de réticences politiques et sociales. Dès le début des années 1920, l’opportunité de l’organisation de régimes obligatoires d’assurances sociales, qui soient financés par le moyen, efficace, de la cotisation sociale adossée au salaire, nourrit ainsi les débats politiques et institutionnels.

Les enjeux du moment concernent désormais moins le principe d’une telle opportunité que le contrôle des caisses ainsi que le niveau de leur financement. Concernant ce dernier point, assez rapidement au cours des débats parlementaires des années 1920, le taux de 10 % du salaire, avec un financement à part égale par l’employeur et le salarié, suscite de fait un compromis social et politique assez large. Aussi ce taux est-il repris dans la loi d’avril 1928 sur les assurances sociales. « Les ressources des assurances sociales sont constituées, en dehors des contributions de l’Etat, par un versement égal à 10 p. 100 du montant global des salaires jusqu’à concurrence du maximum de 15.000 fr. : 5 p. 100 à la charge de l’assuré retenus lors de sa paye et au moins une fois par mois, 5 p. 100 à la charge de l’employeur à qui incombe » dispose son article 2. Bien que le patronat français, ajoutant en cela sa voix à celle des libéraux, critique ce taux comme étant trop élevé, il est notable que c’est un taux similaire de cotisation que l’UIMM, la puissante fédération des mines et de la métallurgie, retient en 1937 dans l’accord qu’elle signe avec des fédérations syndicales d’ingénieurs pour les couvertures de retraite et de prévoyance des « exclus des assurances sociales » – les salariés gagnant plus que le plafond de 15 000 francs.

1 comment