La direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) vient de publier une étude, portant sur douze pays de l’OCDE, du soutien apporté par le « système socio-fiscal » aux personnes sans ressources tirées du travail d’une part et aux travailleurs aux salaires peu élevé d’autre part.

D’après la DREES, en France, bien que ce système de redistribution socio-fiscale soit relativement généreux, le travail apparaît davantage rémunérateur que l’assistance publique.

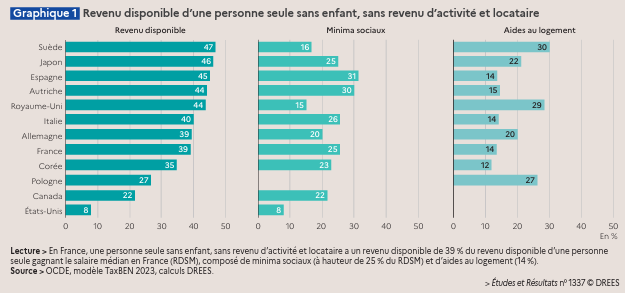

La France dans le milieu de tableau de l’assistance aux personnes sans ressources salariales

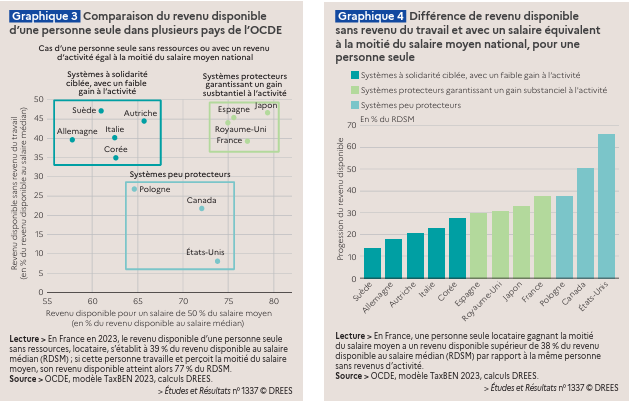

En premier lieu, l’étude de la DREES montre que, parmi les pays de l’OCDE, la France se place en milieu de peloton de l’assistance aux personnes ne disposant pas de ressources salariales. « L’ampleur de ce soutien varie considérablement selon les pays : aux États-Unis, une personne seule sans emploi dispose d’un revenu équivalent à 8 % du revenu d’un salarié payé au salaire médian, contre 47% en Suède » rapporte, d’un point de vue général, l’institut, qui poursuit : « Comme les autres pays d’Europe de l’Ouest, la France est dans une position intermédiaire : le revenu d’une personne seule sans ressources y est de 39 % du revenu d’un salarié payé au salaire médian, soit 820 euros par mois ». La DREES précise que les aides publiques d’assistance à ces publics sans ressources salariales consistent en des minima sociaux et aides au logement.

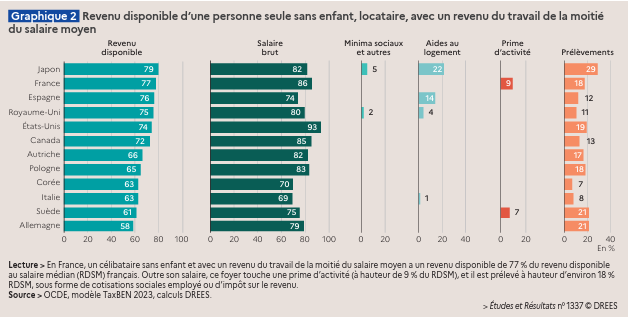

Un revenu disponible relativement élevé pour les travailleurs aux faibles salaires

Se penchant ensuite sur le cas des travailleurs tirant des salaires plutôt bas de leur activité – dont le revenu, en l’occurrence, vaut « la moitié du salaire moyen » – la DREES montre qu’en France, leur revenu disponible est relativement élevé, en comparaison du sort des travailleurs des autres pays de l’OCDE. La France se classe en effet en deuxième position, derrière le Japon, pour ce qui concerne le revenu disponible des travailleurs aux salaires peu élevés : « Une personne seule avec ce niveau de salaire (équivalent au smic) dispose d’un revenu disponible allant de 79 % du revenu disponible d’un salarié au salaire médian au Japon – 77 % en France – à 58 % en Allemagne ». Les différences constatées entre les pays s’expliquent par l’action combinée – et contradictoire – des flux de ressources socialisées versés aux travailleurs en question et des prélèvements obligatoires qu’ils doivent supporter.

En France, un « gain substantiel à l’activité »

Partant de ces données – et d’autres qui, présentées dans l’étude, viennent les développer – la DREES définit trois groupes de pays en fonction de l’action de leur système de redistribution socio-fiscal. Au groupe des pays aux systèmes « peu protecteurs », où seule l’activité fournit des ressources pour vivre – et où, sans grande surprise, l’on retrouve les Etats-Unis, le Canada ou la Pologne – s’oppose le groupe des pays où la solidarité est « ciblée » et où, surtout, le gain à l’activité s’avère faible – ce groupe rassemble la Suède, l’Autriche, l’Italie, la Corée du Sud et l’Allemagne. Enfin, un groupe intermédiaire rassemble les pays dont les systèmes de redistribution sont « protecteurs » pour les personnes sans ressources salariales tout en présentant un « gain substantiel à l’activité » : le Japon, l’Espagne, le Royaume-Uni et la France font partie de ce groupe. « Au sein de ce groupe, la France est le pays qui soutient plutôt un peu moins le revenu disponible des personnes sans ressources et un peu plus celui des travailleurs modestes » ajoute la DREES.

Assistanat vs travail : un débat pas tout à fait clos

Les résultats de l’étude de la DREES sont intéressants dans la mesure où ils viennent contredire l’idée, fréquemment formulée dans le débat public, selon laquelle, dans notre pays, il vaut mieux ne pas travailler et rester chez soi à profiter de l’assistance publique – autrement dit « vivre dans l’assistanat » – que de s’insérer sur le marché du travail pour y occuper des postes faiblement rémunérés. Ces données ne viennent toutefois pas épuiser ce débat sur les bénéfices comparés de l’assistanat et du travail. Elles mériteraient d’être complétées par d’autres afin de l’éclairer davantage encore. Il serait d’une part pertinent de pouvoir préciser les coûts inhérents à la participation au marché du travail : transports, vêtements, nourriture à l’extérieur, etc. D’autre part, il faudrait disposer de données complémentaires quant aux dispositifs d’assistance non étatique sur lesquels peuvent s’appuyer les personnes sans ressources salariales. Si ces deux domaines d’investigation apparaissent moins évidents à documenter – et plus encore dans le cadre d’une comparaison internationale – que les indicateurs retenus dans l’étude de la DREES, ils permettraient toutefois d’affiner voire, probablement de nuancer, le constat d’ensemble qu’elle dresse.